OPINION PAPER No.35(25-001)

関係人口の「見える化」の先へ──ふるさと住民登録制度に関する全国自治体調査結果より

関係人口とふるさと住民登録制度

地域における居住と非居住の間に、グラデーションとして確かに存在する「ゆるやかな関わり」をどのように捉え、政策に生かすべきなのか。人口減少と少子高齢化に伴う地方の課題が山積する中で、この論点への関心は高まっている。

2010年代後半以降、学術・政策の双方で進展してきた関係人口(*1)をめぐる議論は、この問いへの重要な手がかりとなってきた。そして現在、政府による関係人口促進は、新たなフェーズを迎えようとしている。その象徴が「ふるさと住民登録制度(以下、登録制度)」である。

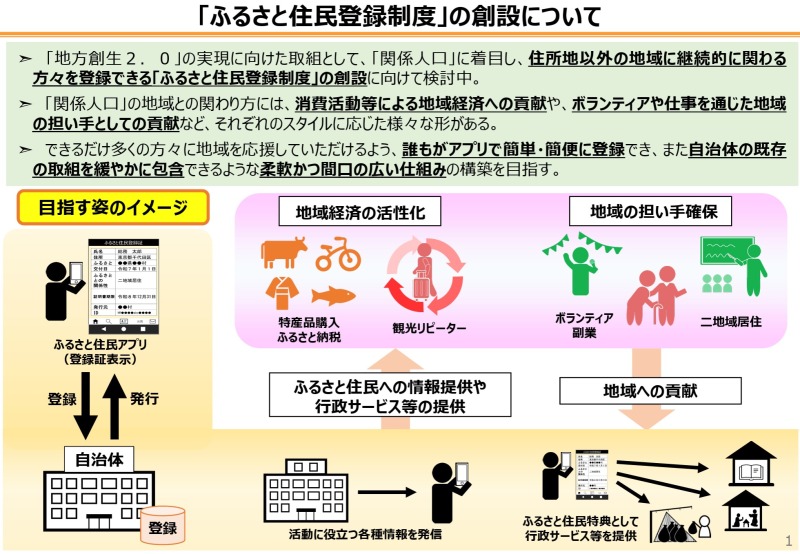

簡単に言えば、登録制度は「関係人口」や「二地域居住者」と呼ばれる、住所地以外の地域に継続的に関わる人々を登録できる制度である。ふるさと住民アプリを構築し、自治体が登録証を発行すると、地域と関わるうえで役立つ情報が送られてきたり、ふるさと住民特典として行政サービス等を利用できたりするようになる(図1)。さらには、住民税の分割納税なども期待されている。

登録制度をめぐっては、「関係人口は二つの拠点から行政サービスを受けるのだから、住民税の分割納税には都市の自治体の理解も得やすく、分断の解消に向かう(*3)」といった期待の声が挙がっている。

一方で、「ふるさと住民「10年で登録1000万人」を掲げるが…数が目的化する危うさ 本当に地方のためになるの?(*4)」「関係人口は万人に平等であり、登録制度は誰にでも開かれた制度であるとされつつも、実態としては世帯年収が高い人々の移動性をより一層高める可能性がある(*5)」「『ふるさと住民登録』は詐欺政策(*6)」といった懸念や批判の声もあがっている。

首長からも疑義が示されている。島根県の丸山達也知事は、「本筋をやってほしい。われわれが解決したいこととかけ離れたおとぎ話をされても困る。怒りではなく、悲しみを覚える」と発言している(*7)。

では一体、全国の自治体は関係人口促進、登録制度をどのように捉えているのだろうか? 政府の動きをどのように評価し、何を懸念しているのか。制度の枠組み上、自治体の役割が大きくなることは容易に想像できるからこそ、自治体担当者の声を聞き、示唆を導出することが重要である。

そこで今回は、筆者らが2025年7月に1,741市区町村を対象として実施した質問紙調査のうち、回答のあった473自治体(回収率32.2%)の結果に基づき、以下の議論を進める。

ふるさと住民登録制度の評価は“前向き多数、しかし様子見も大きい”

はじめに、現在政府が構想する登録制度の方針を評価するか尋ねた。その結果、制度方針を「評価する」「どちらかといえば評価する」と回答したのは313自治体であり、「評価しない」「どちらかというと評価しない」の145自治体を上回った。

肯定的な評価の理由としては、「関係人口の見える化につながる」「ふるさと回帰の意識を高める」「地域の担い手確保を評価」といったものがあった。つまり、制度がつながりを可視化し、担い手不足への対策になりうるという期待である。

他方で、否定的な評価の理由としては、「形式的になりそう」「手間ばかり増えて効果は薄い」「意味のない制度」といったものがあった。加えて、留意すべきは、中立的・保留的な立場の意見が147件と多く寄せられたことである。「詳細が不明で判断できない」「今後の展開次第」といった回答は、現時点での制度設計の曖昧さと説明不足を示す。2025年10月現在、期待と疑念、そして情報不足が同居している状態であると言えるだろう。

関係人口促進に取り組んでいるが、効果/成果はわからない

つづいて、関係人口の創出につながる取り組みの実施有無を尋ねた。その結果、「実施している」が310自治体、「実施していない(検討中を含む)」が162自治体であった。また、成果についても、「出ている」「どちらかといえば出ている」と回答した自治体が多数派であった。

ただし、理由をみるとあまり楽観視できないことがわかる。肯定的に挙げられた意見は、「ふるさとワーキングホリデーの効果が高い」など15件にとどまった一方で、中立・保留的な意見は110件にのぼった。具体的には、「評価できない」「参加者への継続調査ができていない」「関係人口の定義が広すぎて指標化できない」といったものが目立った。

こうした結果から、関係人口促進の最大の課題は、これまでのような「存在証明」ではなく、「効果検証」へと移っていることを示唆している。では、登録制度がこうした自治体の課題を解消するものとなるのか。登録制度の詳細は公表されていないが、それが単なる「存在証明」や「見える化」に留まるのであれば、効果は限定的だろう。そうではなく、収集したデータを匿名化し効果検証へと利用できるようにする、自治体や政策担当者に限定せず広くオープンデータとして用いることができるようにするといったことが求められる。効果検証という意味では、研究領域でも柔軟に活用できることが望ましい。

自治体の懸念:設計・財源・地域間競争

最後に、関係人口促進と登録制度全体についての自由記述を分析する。自治体から寄せられた意見は、大きく5点に分類することができた。

| ① 制度設計・運用への要望・懸念 (曖昧さ、説明不足、事務負担、柔軟性欠如) |

| ② 財源措置・インセンティブの不足 (登録者側と自治体側の双方) |

| ③ 地域間競争と不平等の拡大 (都市部への登録集中への懸念) |

| ④ 制度そのものへの賛否 |

| ⑤ 政府からの説明・支援・事例共有の要請 |

この中で注目すべきは、人手と財源をめぐり自治体がかかえる「負担感」に対する懸念である。具体的には、「市町村に過大な事務負担が発生しない制度であることを期待する(茨城県の自治体)」「運用のための自治体の負担増と、それに見合う効果が期待できるかが疑問である(福岡県の自治体)」「マイナンバー導入時と同様、住民基本台帳を管理する各市区町村の事務負担が増大します。・・・基礎自治体の実務的影響を加味した制度設計がなされることを期待します(兵庫県の自治体)」といった回答があった。「地方の主体性・地域の主体性を尊重する」という地域任せの逃げの態度ではなく、政府の主導であるからこそ政府が主体性を発揮し、一定の責任を負う姿勢で望むことが求められる。

「移動と関わり」の時代にふさわしい制度へ

制度は、人口の移動が複層化した時代の「住民」概念を更新する試みでもある。居住か非居住かの二値ではなく、生活の一部を複数地域に配分する人びとが増え、ライフスタイルのグラデーションが受け入れられていくことが理想である。

だからこそ、登録制度は制度の創設自体が目的化してはならない。重要なのは、登録が利用者のウェルビーイングや、地域の意思形成・担い手の循環へつながる関与の回路になっているかどうかである。本稿の公開からそう時間が経たないうちに、登録制度の詳細が公開されると思われる。GLOCOMでは引き続き、制度の進捗に応じて調査分析、提案、自治体との連携を進めていきたい。

*1 関係人口とは、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。移住した「定住人口」や観光に来た「交流人口」はこれに含まない。

*2 総務省(2025)「ふるさと住民登録制度の創設について. https://www.soumu.go.jp/main_content/001010766.pdf

*3 日本農業新聞(2025)「[対論2025]ふるさと住民登録制度創設 高橋博之氏×谷中修吾氏」https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/323177

*4 東京新聞(2025)「ふるさと住民「10年で登録1000万人」を掲げるが…数が目的化する危うさ 本当に地方のためになるの?」https://www.tokyo-np.co.jp/article/410604

*5 伊藤将人(2025)「石破政権「地方創生2.0」で注目「ふるさと住民登録制度」は誰のための制度か?「関係人口」になれる人・なれない人の格差」現代新書Web. https://gendai.media/articles/-/153533?imp=0

*6 選択(2025)「『ふるさと住民登録』は詐欺政策――地方創生と逆行する石破政権」https://www.sentaku.co.jp/articles/view/25567

*7 山陰中央新報デジタル(2025)「ふるさと住民制度は労力の無駄遣い 丸山知事「怒りではなく、悲しみ覚える」 国を批判」https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/797759

2025年10月発行