OPINION PAPER No.34(24-001)

「移住者」って誰?

47.9%の自治体で定義がない実態と、独自に移住者を定義すべきワケ

本稿の結果とオピニオン

- 移住促進に取り組む自治体のうち、独自に移住者を定義しているのは13.2%

- 都道府県の定義を採用している自治体は31.8%

- 移住者の定義がなく、都道府県の定義も採用していない自治体は47.9%

- 独自の定義がある自治体の約3割が、2015年度、2016年度に定義

- 独自に定義している自治体担当者のほうが、施策の効果が大きいと認識する傾向

- 定義がない自治体は、独自の定義をすべき

- 移住者を定義する際には、実態調査と定義決定プロセスへの多様な声の反映を

ますます重要性を増す地方への移住促進施策

地方への移住促進施策は、いまや国にとっても自治体にとっても重要な位置づけとなっている。政府は、東京一極集中の是正と地方の過疎化を同時に解決し、国土の持続可能性を高める方策として期待し、地方自治体は、人口減少と少子高齢化に伴う人手不足を解決し、地域外からの知識移転やネットワークの拡大を担うものとして期待している。

地方創生2.0を掲げ、新しい地方経済・生活環境創生本部(*1)を設置した石破総理にとっても、地方への人の流れの創出は引き続き重要なテーマであることは間違いない。後述の筆者らの調査でも、現在、移住促進に取り組む自治体のうち、約3割が今後取り組みを拡大していく予定で、約6割の自治体も現在の取り組みを維持する予定である。

問題となる「移住者とは誰か」

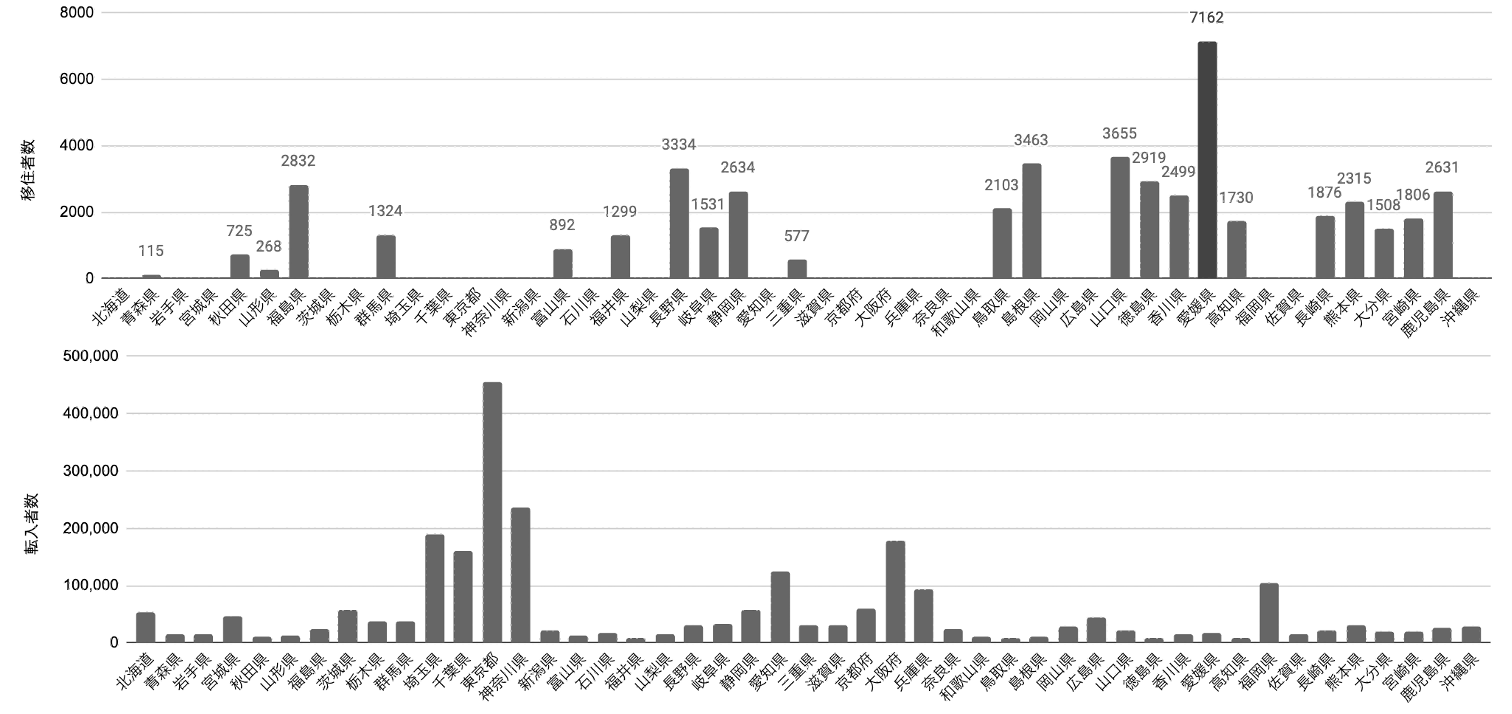

こうした中で、いま問題となっているのが移住者の定義である。現在の移住促進施策では、多くの自治体で、「転入者と移住者は異なる」という政策アイディアが共有されている。図1の通り都道府県ごとの移住者数と転入者数に大きなズレがあることからも、このことはわかる。移住者数=転入者数ではないし、移住者数の増加=転入者数の増加でもないのである。

図1:都道府県における「移住者数」と「転入者数」(伊藤,2024) 2024年時点で、全国共通の移住者の定義はない。また、一律の調査も行われていない。そのため、移住促進施策は各都道府県もしくは市区町村の独自の定義によって、移住者を定め、制度の対象者を決定し、独自の調査によって実態を把握し政策評価へと活かしている状況にある。

全国共通の定義をめぐっては、自治体担当者や移住促進に取り組む団体から定義を統一すべきという声があがっている一方で、総務省や内閣官房の担当部署は、定義の統一には消極的な態度を示している(*2)。

筆者は、こうした現状に対して、自治体が独自に定義している現状を正しく評価した上で、全国共通の定義の必要有無を議論すべきという立場である。そこで本稿では、筆者らが2024年10月に行った全国の1,741市区町村を対象とした移住促進施策に関する実態調査(有効回答は429件)の結果をもとに、自治体における移住者の定義の実態を紐解いていきたい(*3)。

定義なしが47.9%、独自の定義がある自治体は13.2%のみ

移住者の定義については、筒井(2021)が都道府県による定義の有無と内容を調査している。それによれば、2020年時点で、移住者数を毎年集計しているのは35府県、移住者の定義があるのは28府県であった。しかし、これまで市区町村における移住者の定義の実態を明らかにしたものは存在しなかった。

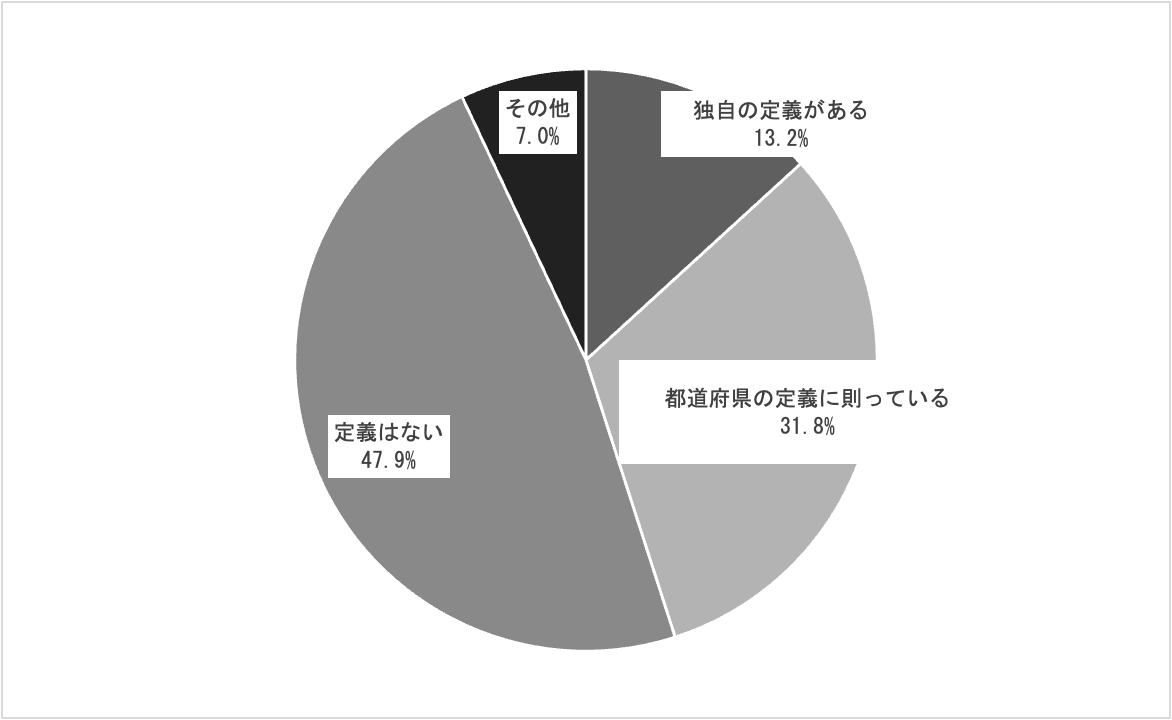

今回、回答があった自治体の中で移住促進に取り組んでいる355自治体(回答全体の83.1%)のうち、移住者を独自に定義している自治体は13.2%(47自治体)に留まることが明らかになった。他は、都道府県の定義に則っている自治体が31.8%(113自治体)、定義がない自治体が47.9%(170自治体)という回答であった(図2)。この結果から、移住促進施策を行っている自治体の約半数は、独自の定義も都道府県の定義も用いず、誰が自地域にとっての移住者か厳密にはわからない状態で施策を展開している現状がはじめて明らかになった。

図2:自治体における「移住者」の定義の有無 2016年度に最も多くの自治体が定義、近年は新規が減少傾向

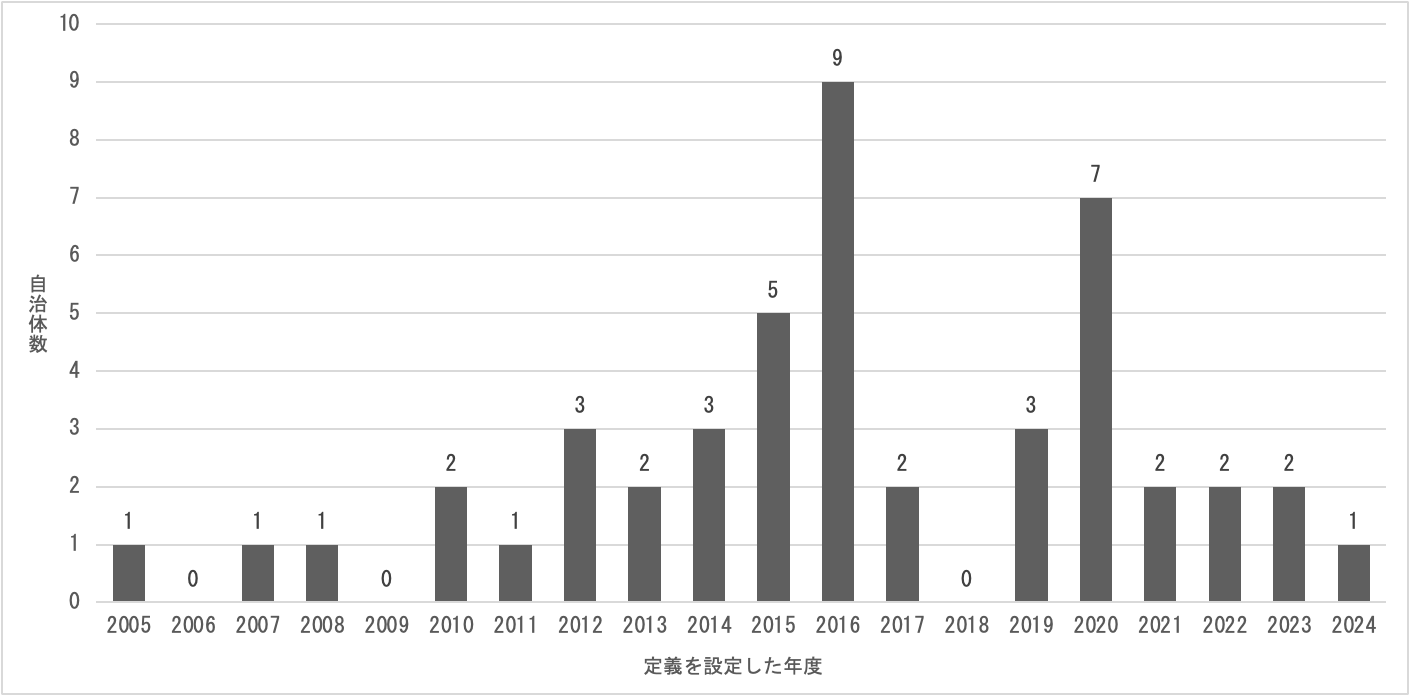

「独自の定義がある」と回答した自治体に対して、定義した時期を質問したところ、回答した46自治体のうち、地方創生が始まり本格化した2015年度、2016年度に設定したのが14自治体、COVID-19のパンデミックにより地方移住への関心が高まった2020年度に設定したのが7自治体という結果であった(図3)。

2000年代半ばから後半に設定した自治体は、2007年問題を契機とした団塊の世代の移住促進に関心が高まった時期に設定したものと思われる。一方で、2021年度以降、独自の定義を行う自治体が維持もしくは緩やかな減少傾向にあるのは気になる。

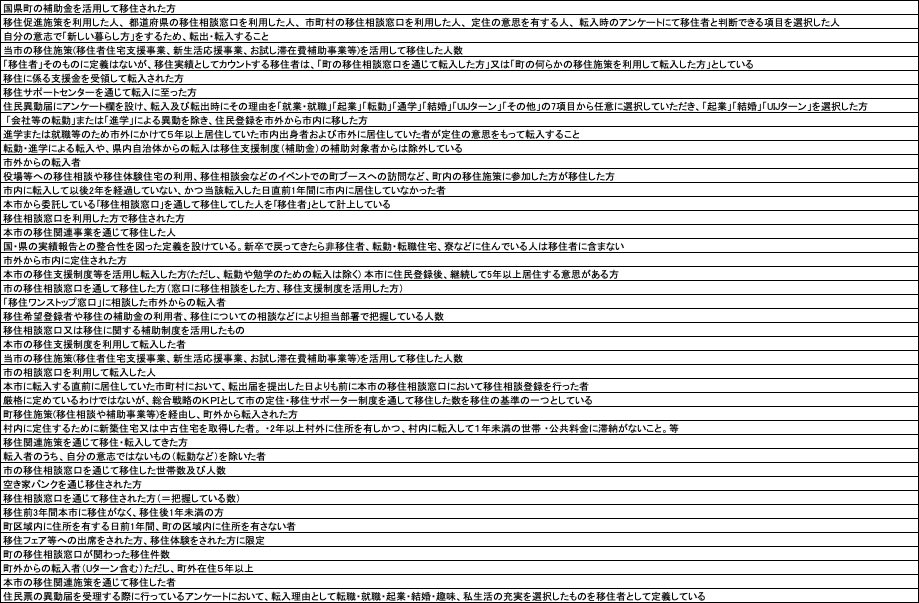

図3:独自の定義を有する自治体が、定義を設定した年度 表1は、独自に定義を設定している自治体に、具体的な定義の内容を回答してもらった結果である(*4) 。定義の傾向をみていくと、「移住相談窓口」「移住相談支援」といった、移住相談に関する何らかの取り組みを経由した転入者を移住者の定義に含む自治体が多いことが読み取れる。また、住宅支援金や滞在費補助をはじめとする、何らかの移住関連補助金を利用した転入者を移住者の定義に含む自治体が一定数あることも読み取れる。

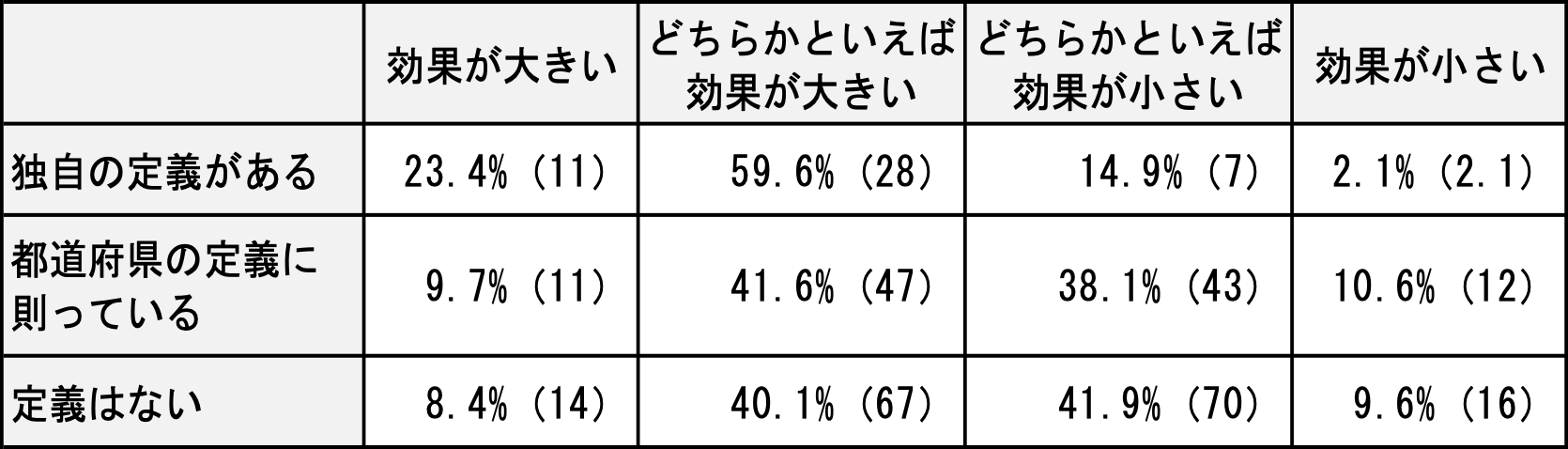

表1:独自の定義の例 独自に定義している自治体の担当者は、施策の効果が大きいと認識する傾向

本調査では、移住者に関する独自の定義の有無と、移住促進施策の効果をめぐる担当者の認識に関連性があるのかも分析した。

その結果、表2の通り、独自の定義がある自治体の担当者は、都道府県の定義に則っている自治体や、定義がない自治体の担当者と比較して、移住促進施策の効果が大きいと認識している傾向があることが明らかになった。独自の定義がある自治体では、「効果が大きい」+「どちらかといえば効果が大きい」が83.0%であるのに対して、都道府県の定義に則っている自治体は51.3%、定義がない自治体は48.9%と大きく差がある結果となった。認識はあくまで担当者の認識に基づく効果の評価であり移住者数や転入者数の増加を意味する訳では無く、独自に定義する自治体の数が限られる中での結果であるが、これは大きな発見である。

表2:定義の有無と移住促進施策の効果の認識の関連性 住民の声を反映した、地域独自の移住者の定義を

最後に、実際の施策への含意を簡潔に示したい。

まず、2010年代後半以降、政策現場においてEBPM(エビデンスに基づく政策立案)(*5)が推進される中で、政策の効果・有効性を評価するために不可欠な移住者の定義がなく、都道府県の定義にも則っていない自治体が約5割弱にのぼることは課題だと考えられる。政策評価への活用だけでなく、定義がなければ公正かつ平等な移住促進・移住支援は成立しないため、自治体には都道府県の定義を採用したり、独自に定義することが求められる。

また、本調査では、独自に移住者を定義している自治体の担当者は、移住促進施策の効果も大きいと認識している傾向が明らかになった。注目すべきは、都道府県の定義に則っている自治体と、定義がない自治体ではほとんど差がないことである。つまり、上位政府の定義に従うのではなく、独自に移住者を定義することにこそ意味があることが示唆される。

では、なぜ移住者を独自に定義する自治体のほうが、移住促進施策の効果も大きいと認識する傾向があるのだろうか。定義と効果の関係性についてはさらに調査分析を進める必要があるが、地理的・空間的な出入りの数である転入者に対して、移住者の定義には、自治体それぞれの地域課題や目指す方向性が反映されている。だからこそ、自治体間で定義が異なっている。各自治体は、「どんな人の移住を支援したいのか」「どんな人に地域に来てほしいのか」を、明確にすること、つまり移住者の定義を考えることが重要なのである。その際には、担当者だけ、担当者と地域おこし協力隊だけではなく、地元住民や移住して年月が経った住民など、多様な人々の移住者をめぐる認識と地域へのニーズを反映することが必要である。

参考文献

*1 内閣官房(2024)「新しい地方経済・生活環境創生本部」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/index.html

*2 日本農業新聞(20220「「移住者」道府県で定義バラバラ 若者に高まる関心も…実態つかめず」(閲覧日,2023.3.1)

*3 調査は2024年10月に行われた。研究代表者:伊藤将人(国際大学GLOCOM)、共同研究者:包薩日娜(国立環境研究所)、堂免隆浩(一橋大学)。調査実施にあたっては、地方公共団体金融機構「若手研究者のための地方財政研究助成事業」の助成を受けた。

*4 定義から自治体が特定可能な定義は省くか、もしくは定義の解釈に影響がない範囲で自治体名を削除している。

*5 政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること(内閣府,2024)。

2024年12月発行