OPINION PAPER No.37(25-003)

トランスフォーマティブ共創

─技術移転の先にある持続可能性への「移行」という新たな産学官民連携の枠組み

はじめに:構造的転換期と「課題先進国」の袋小路

現代社会は、産業革命以降長く続いた「モノの豊かさ」を追求する消費社会から、質的な断層を経て新たなフェーズへと移行している。「経験経済」(*1)の到来は、人々の価値の源泉が物理的な所有から、文脈や意味を伴う「体験」へとシフトしたことを予見したものであった。OECDの報告が示す観光産業の成長 (*2)や、製品寿命の短縮(*3) は、この不可逆的な潮流を裏付けている。

この世界的潮流の中で、日本は「課題先進国」として最前線に立たされている。人口減少、超高齢化、インフラの老朽化といった厄介な課題は、従来の単線的な産業政策では解決不能な領域に達している。我々は、既存システムの微修正ではなく、社会システムそのものの抜本的な転換(Transformation)を迫られている。しかし、日本におけるイノベーション政策はいまだ「技術開発による産業競争力強化」という高度成長期の成功体験から脱却できず、技術と社会の間に横たわる深い溝の前で立ち尽くしている。

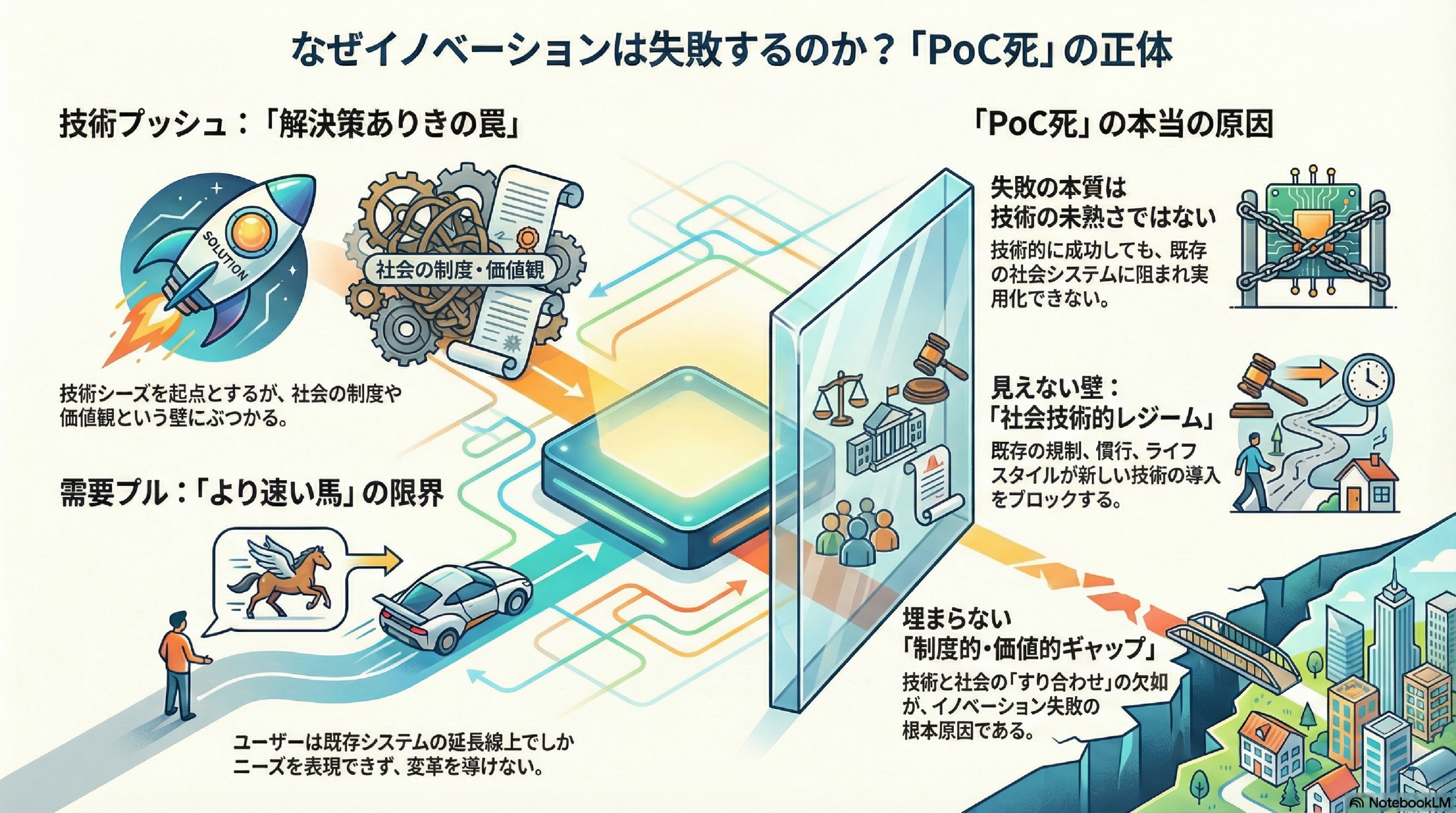

技術プッシュと需要プルの限界:「PoC死」の正体

これまでイノベーション政策を主導してきたのは、「技術プッシュ(Technology-Push)」の論理であった。これは大学等の基礎研究が新技術を生み、それが市場を通じて社会を変えるというリニアモデルに基づく。技術プッシュと需要プルのダイナミクスを数理的に分析した研究(*4) やドイツの太陽光産業の事例(*5)は、画期的な産業創出において強力な技術プッシュが不可欠であることを示している。しかし、現代の複雑な社会課題に対し、技術シーズを一方的に投入しようとするアプローチは、「解決策ありきで問題を探す(Solution looking for a problem)」という本末転倒に陥りやすい。技術が社会で広く活用されるためには、その技術を社会が受け入れるための制度や価値観の整備・醸成が重要である。

これに対する反動として、「需要プル(Demand-Pull)」への揺り戻しも起きた。ユーザー中心の設計や共創(Co-creation)(*6) の重要性はいうまでもないが、ここにも落とし穴がある。イノベーションのジレンマを象徴するヘンリー・フォードの「より速い馬」の逸話が示唆するように、既存の社会システム(馬車移動)の中に埋め込まれたユーザーは、自らのニーズを「既存の解決策の延長線上(より速い馬)」でしか表現できない。彼らにとって、ガソリンスタンドや舗装道路、交通ルールといった全く新しいインフラを前提とする「自動車」というシステム全体を構想することは不可能に近いからだ。つまり、需要プルは既存システム内での改善(Incremental Innovation)には極めて有効だが、システムそのものの転換(System Innovation)を導く力は弱い。

日本で頻発する「PoC死(実証実験の死)」は、この技術プッシュと需要プルの双方が機能不全に陥った結果である。技術的には成功しても、既存の規制、商業取引における慣行、人々のライフスタイルという「社会技術的レジーム」の壁に阻まれ、社会実装に至らない。PoC死の本質は、技術の未熟さではなく、技術と社会とをすり合わせる「制度的・価値的ギャップ」の未解決にある。

第三の視座:トランスフォーマティブ共創の提案

この行き詰まりを打破するための第三の視座として筆者の研究グループ(*7)は「トランスフォーマティブ共創(Transformative Co-creation)」の研究を推進している。これは、「技術か社会か」という二項対立を超え、技術変革と社会変革を「共進化(Co-evolution)」させるアプローチである。

トランスフォーマティブ共創は、従来の企業主導型産学連携とは質的に異なる。従来型が「技術の実用化と市場展開」を主目的とし、直線性(Linearity)を前提とするのに対し、トランスフォーマティブ共創は「社会システムの転換」そのものを目的とし、再帰性(Reflexivity)を特徴とする。

トランジション・マネジメント(*8) 研究や、社会イノベーション論(*9) が示唆するように、ここでは多様なステークホルダーが参加する科学的エビデンスに基づいた公正な議論の「場」において、長期的なビジョンと短期的な実験を往復させながら、社会システムを望ましい方向へと学習・誘導していく。失敗は回避すべきリスクではなく、システムを理解するための学習資源と見なされる。技術を開発するだけでなく、その技術が機能するためのルール(規制)、価値(文化)、慣行(行動)を同時にデザインする点に最大の特徴がある。

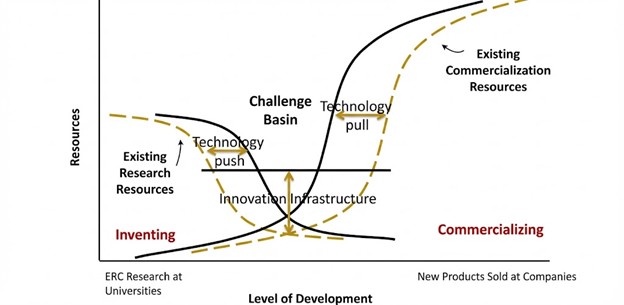

実践論:死の谷から「チャレンジ・ベイスン」へ

実践の鍵となる概念はNSF(全米科学財団)のDeborah Jacksonが提唱した「チャレンジ・ベイスン(Challenge Basin)」(*12) である。基礎研究と事業化の間にある「死の谷」を、単なる資金不足の谷としてではなく、多様なアクターがリスクを共有し、試行錯誤を行うための「管理された盆地(Basin)」として再定義するモデルである(*12)。

このチャレンジ・ベイスンを機能させるためには、以下の要素が不可欠となる。

第一に、「ミッション志向(Mission-Oriented)」の統合(*13) である。「2050年カーボンニュートラル」のような明確な社会課題解決をミッションとして掲げ、その達成のために技術開発、規制改革、税制、市民啓発などのあらゆる政策手段を総動員する。

第二に、「中間機能」の実装である。大学の専門知を社会の言葉に翻訳し、逆に現場の課題を研究テーマに翻訳する「インターメディアリー」や、生活空間そのものを実験場とする「リビングラボ」が、技術と社会の摩擦を調整する緩衝材となる。

第三に、実証実験(PoC)から「社会実験」への昇華である。技術の動作確認にとどまらず、その技術が導入された時に人の行動がどう変わり、どのような新しい法制度が必要になるかを検証し、エビデンスに基づいて制度そのものを書き換えるプロセス(Policy Making)を組み込む必要がある。

(JST CRDS報告書(CRDS-FY2014-RR-02)をもとに作成)

結論:大学の変革と未来をつくる「トランスフォーマティブ共創というデザイン」

トランスフォーマティブ共創において、大学は単なる技術供給源(サプライヤー)にとどまらない、決定的な役割を担うことになる。それは「未来の翻訳者」としての役割である。

短期的な利益や選挙サイクルに縛られる企業や行政とは異なり、大学は長期的視座と科学的知見に基づき、ありうる未来のシナリオを描き出すことができる。先端技術がもたらす可能性とリスクを、市民が理解し選択可能な形に「翻訳」し、社会的な合意形成を主導する機能こそが、今求められている。

この役割を十全に果たし、トランスフォーマティブ共創の主要アクターとして機能するためには、大学自身が教育・研究・ガバナンスといった多面的な要素を変革し、社会変革の主体へと進化する必要がある。トランスフォーマティブ共創は、既存の市場原理が働かない「公共的価値」を扱うため、短期的な収益化が困難な場合が多い。だからこそ、大学は外部環境に左右されずに長期的ミッションへ人材・資金・情報・設備といったリソースを投資できる自律的な経営基盤を確立し、大学を「失敗が許容されるオープンな実証フィールド」として社会に開放することが不可欠となる(*9)。

「共創なき強靭化」は大学を単なる営利追求組織に変質させる恐れがあり、「強靭化なき共創」は持続可能性を欠いた一過性のイベントに終わる。「課題先進国」である日本において、大学がレジリエントな経営基盤の上に立ち、地域社会と共に汗をかき、制度と技術を編み直していく。この「トランスフォーマティブ共創」のサイクルを回すことこそが、技術移転の先にある、持続可能な未来への突破口である。

参考文献

*1 Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy. Harvard Business Press.

*2 OECD. (2020). Tourism Trends and Policies 2020, 90-92.

*3 ISO (2022). Changing the nature of consumption.ISO Foresight trend report.

https://www.iso.org/contents/news/2022/10/changing-nature-of-consumption.html?utm_source=chatgpt.com (アクセス日:2025年12月1日)

*4 Hötte, K. (2023). Demand-pull, technology-push, and the direction of technological change. Research Policy, 52(5). https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104740

*5 Nuñez-Jimenez, A., et al. (2019). Beyond innovation and deployment: Modeling the impact of technology-push and demand-pull policies in Germany’s solar policy mix. Research Policy, 51(10). https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104585

*6 Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition. Harvard Business Press.

*7 筆者は慶應義塾大学COI-NEXTリスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点に参画し、慶應義塾大学の常盤拓司氏、(一社)クロスボーダー・イニシアティブの森下裕介氏らと一緒にトランスフォーマティブ共創に関する研究を進めている。

*8 Loorbach, D. (2007). Transition management: New mode of governance for sustainable development. Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT).

*9 Avelino, F., et al. (2019). Transformative social innovation and (dis)empowerment. Technological Forecasting & Social Change, Vol145, 195-206. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.002

*10 Voß, J.-P. & Bornemann, B., (2011). The politics of reflexive governance: Challenges for designing adaptive management and transition management. Ecology and Society, 16(2), Article 9. https://doi.org/10.14279/depositonce-4483

*11 Geels, F. W. (2007). Transformations of Large Technical Systems: A Multilevel Analysis of the Dutch Highway System (1950-2000). Science, Technology, & Human Values, 32(2),123-149. https://doi.org/10.1177/0162243906293883

*12 Deborah J. Jackson. What is an Innovation Ecosystem? NSF ERC Association

https://erc-assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosystem_03-15-11.pdf(アクセス日:2025年12月1日)

*13 Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. Research Policy,47(9), 1554-1567. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.011

2025年12月発行