開催日時:2024年1月30日(火) 15:00~17:00

開催形式:ハイブリッド(GLOCOMホール/Zoomウェビナー)

主 催 :国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)

協 賛 :アマゾンジャパン合同会社

基調講演1「日本の消費者のEC利用動向と、小売業の未来:大規模調査からの示唆」

ニール・サンダース(グローバルデータ リテールディビジョン マネジメントディレクター)

日本の小売業とネット小売の成長予測

2023年までに実施された大規模な消費者調査の一部を紹介しながら、日本の小売部門とネット小売の状況について解説する。日本の小売業は、コロナ禍以前では緩やかな上昇傾向にあった。さらに、コロナ禍によって人々は食料を大量に買い込むなど、普段ならサービスに使われるお金の支出先が小売へと変化した。2020年の小売業の成長率は前年比で4.3%と、日本市場としては非常に堅調な伸び率だ。2023年はインフレの影響がやや大きく、成長率は2.3%ほどだった。2024年以降も2%台の成長率の維持が見込まれ、安定した成長を続ける見込みだ。

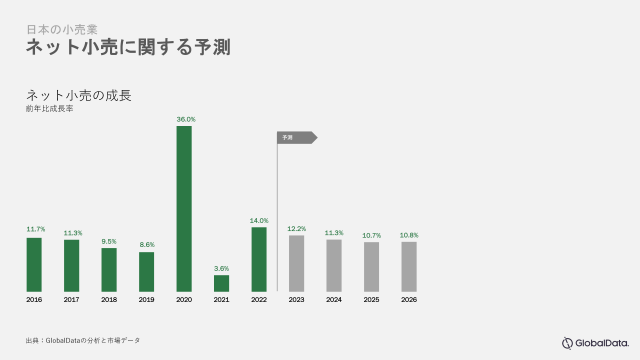

ネット小売店に注目して成長率を見てみると、2023年までのネット小売業は、日本の小売業全体よりもはるかに速いペースで成長していることがわかる。

コロナ禍以前の2016年から2019年では、年平均10%という素晴らしい成長率を記録した。コロナ禍の2020年では成長率が36%まで急上昇したが、これは感染を懸念した消費者が実店舗から遠ざかったのが主な原因だ。2022年以降もネット小売店の成長率はコロナ禍以前よりやや高い水準を維持し、今後も引き続き高い成長率が予想される。

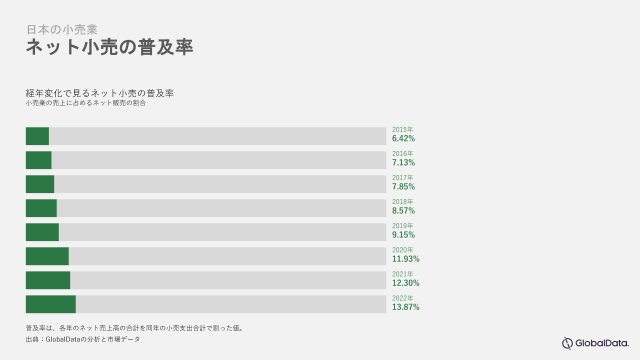

日本の小売業の売上に占めるネット小売の割合は、2015年は約6%だったが、コロナ禍の2020年には初めて2桁の割合に達し、約12%まで成長した。この傾向は2021年以降も続き、現在では約14%となっている。

オムニチャネル小売業に関する考察

2026年までに、日本の小売支出額の約74%が複数のチャネルを使って行われることが見込まれる。これは、消費者が複数のチャネルをシームレスに活用して自身のニーズを満たしているためだ。つまり、今後はオムニチャネル型の消費がますます加速するといえる。

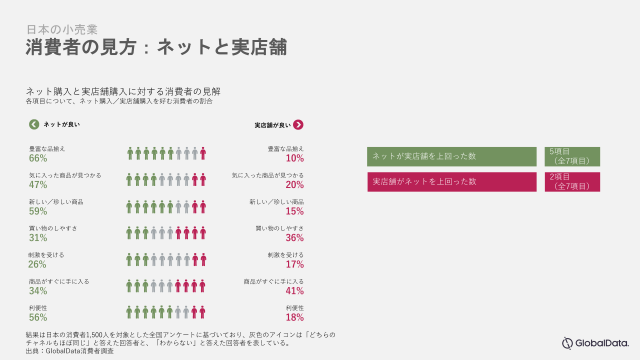

消費者がこのような行動をとるのは、チャネルによって果たす機能や役割が異なるからだ。グローバルデータでは、ネット小売店と実店舗の特性についてどちらが良いかを消費者に選んでもらう調査を実施した。

「豊富な品揃え」という点では、ネット小売店の方がはるかに多くの商品を紹介できる。実店舗の場合、陳列場所の制限や消費者の時間的制約から、多くの商品を見て回ることは難しい。一方で、「買い物のしやすさ」では、実店舗がやや有利だ。店頭は商品を見て回りやすく、実店舗は買い物の際の不便さをネット小売店よりも感じにくい点が特徴である。

「商品がすぐに手に入る」という点では、買ったものをそのまま持ち帰れる実店舗が優勢だ。しかし、ネット小売店もスピード配送のオプションなどが用意されており、大きく健闘している。このように実店舗とネット小売店にはそれぞれ特性があるため、消費者は両方のチャネルを頻繁に使い分けている。加えて、調査結果から、1つのネット小売店だけで商品を見て購入する人は、わずか18%であるとわかった。約78%の人々は複数のネット小売店をチェックした後、どのサイトで購入するかを決める。消費者が過去3ヶ月で訪れたネット小売店の平均数はおよそ4.5店舗であり、これこそが「ネット小売店は非常に競争的かつダイナミックな市場である」と言われる理由の一つである。

消費者のチャネルの多様化へ対応することが重要

日本の小売業においてネット小売が普及する中で、消費者の購買過程を俯瞰して見ると、消費者はより多くのチャネルで買い物をし、ニーズを満たしている。ネット小売店と実店舗では、それぞれ異なるニーズを満たすことができるため、2つのチャネルを組み合わせることで強力な購買体験が生まれる。

ネット小売店の競争が激化し、消費者は以前よりも頻繁にネットで商品を見て回るようになった。だからこそ、オムニチャネルはすべての消費者にとって極めて重要な要素だ。オムニチャネルで消費者体験が強化され、小売業の競争レベルも高まり、最終的には日本の消費者にとってより良い体験とさらなる活力を提供することにつながるだろう。

基調講演2「地域内連携の必要性と、ウェルビーイング指標の役割:データ連携基盤が支えるデジタル田園都市国家」

村上敬亮(デジタル庁 統括官 国民向けサービスグループ グループ長)

地方の人口減少とサービス密度の低下

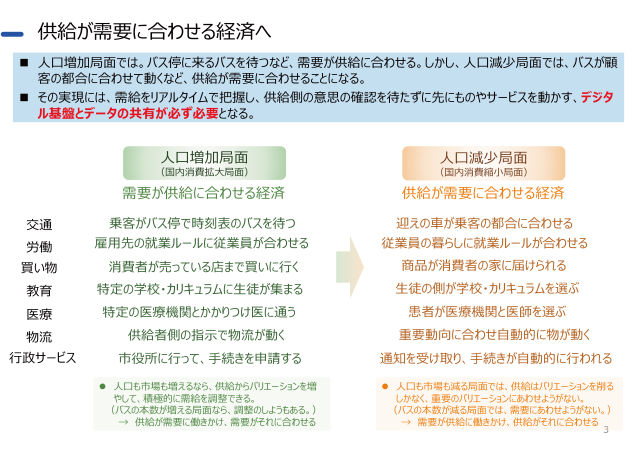

乗車率の下がり続ける路線バスや顧客が減った小売店。教員の数は増やせないうえに生徒の数も減っている学校。「人口が減ってサービス密度が下がる」という現象に、地域で暮らしを支える公共サービスが今みんな、苦しんでいる。しかし、暮らしを守るためには、いずれのサービスも「やめるにやめられない」。

例えば、路線バスの例で言えば、「限られた車両やドライバーを、いかに的確に需要に充てるか」を考えない限り、1台あたりのバスに乗る人数は絶対的に減っていく。地域の公共交通を守るには、1台あたりの運送効率を上げ、業態の生産性を上げることが不可欠だ。

時代は「供給が需要に合わせる経済」へ移り変わっている

人口が減少する中でも利益を出し、給与を増やすためには、密度が下がる需要に対し、車両とドライバーなど限られた供給リソースを的確に充てる仕組みが必要だ。でなければ、生産性は維持も向上もできない。需要と供給がともに増えているときは市場メカニズムも機能しやすいが、逆に需要も供給も減るタイミングでの需給のマッチングは、非常に難しい。これは交通に限らず、地域のサービス業の多くが共通に抱える課題だ。

ドライバー不足が追い打ちをかける地方都市のタクシー業界は、特に苦しいところが多い。その結果、夜の時間帯はタクシーの取り合いになる。若しくは、走らせることができない。超過需要はあるのに供給が足りない、これは縮小するマーケットの特徴的な出来事である。

求められるのは技術<社会のイノベーション

こうした市場では、デジタル、若しくはデータの利活用が不可欠だ。需要のデータを掴み、的確に供給側のオペレーションにつなげていく。運行管理システム、遠隔教育や医療の仕組み、様々なオンディマンドサービスなど技術的にできないことはない。しかし、人口の減る地域においては、それらに投資をしても回収の見通しが立たない。その結果、データを共有するためのデジタル基盤に誰も投資をしようとしない。個社ごとにこうした基盤を作るのは難しいが、みんなで一緒に作れれば、それを使うことは個社にもできる。しかし現実に起きているのは、共助と自助の共倒れ=デジタル敗戦である。

みんなの基盤と、それを生かしたデジタル化。理想の絵は簡単に描ける。問題は、「どこから、誰が、何を始める?」かだ。オセロの盤面が全て白に変わった後の理想像なら誰にでもすぐわかる。しかし、オセロの盤面は、黒から白に急には変わらない。四隅から攻めるのか、たまたま白になっている駒の周りから攻めるのか。いくらあるべき理想の姿を描いたとしても、攻め込む段取りと戦術がなければ、地域は身動きできない。

地域における社会的事業の成長を妨げるパイプラインの断絶

地域で新しい取り組みを始める場合には、少しずつ育てることが必要だ。例えば、いきなりマイナンバーカードを使って、地域の赤字路線バスや経営の苦しいタクシーをオンデマンドのコミュニティバスに置き換えようと言っても、そのまますぐには転換できない。誰かがどこから、どう順に仕掛けるかを考えて、初めて動き出す。

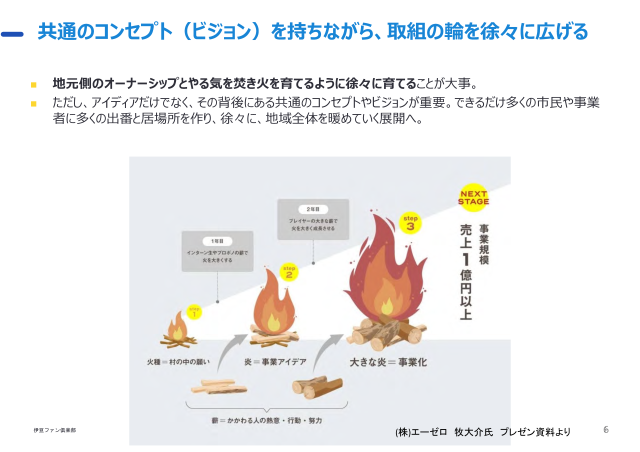

これを焚火に例えると、炎を少しずつ丁寧に大きくしていくイメージだ。大きな火をいきなり持ってきても、地元に大きな軋轢が生じ、いわば地元の黒こげ現象が起こってしまう。改革の火は、徐々に大きく育てていくことが必要だ。

何とか売り上げが1億円を超えるところまでくれば、銀行がお金を円滑に資金を融通する。そこまでは、焚き火の火を少しずつ大きくするように慎重に育てなければならない。しかし、金融市場と直接繋がるには、さらに売上10億円以上を目指すことが必要だ。となれば、1億円を超えた先に、必ず2~3億円の追加投資が必要となる。しかし、その頃にはもう、地域の企業にはその投資体力も信用力も残っていない。

地域でサービスを最初に立ち上げる事業自立期のスタートアップは1億円までの焚き火の世界は詳しい。しかし、その先を知らない。一方で、持続可能領域にある大企業や金融市場は、売上1億円以上の世界はわかるが、その手前の段階での焚き火の苦労はわからない。ソーシャルベンチャーのパイプラインが寸断されているという深刻な問題が残っている。

「伊豆ファン倶楽部」の取り組み

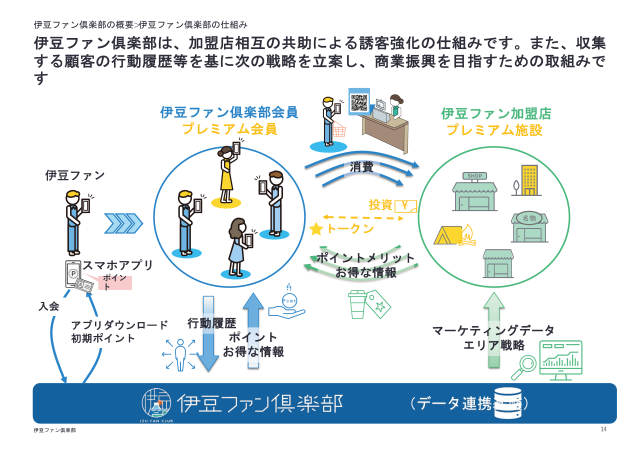

デジタル田園都市国家構想の対象事業として、2024年2月から「伊豆ファン倶楽部」という取り組みを開始した。これは、三島市・熱海市・函南町の伊豆地域を旅しながら地元のサービスを利用することでポイントを貯め、ポイントを使って加盟店でまたサービスが受けられるという仕組みだ。

本事業の狙いは観光振興自体ではない。商業、もっと言えば地域の事業者の方が新たな取組にチャレンジする気持ちの振興である。ダウンロードしてもらった専用アプリが、お店やサービススポットを訪れるとポイントを付与する。地域は、ポイント付与の代わりに顧客から匿名の行動履歴データをいただく。それを基に、地域全体で顧客動線を分析し、新たな市場を発掘・後押ししていくのが狙いだ。例えば、富士山を望む吊り橋(スカイウオーク)に毎日3000人の顧客が来ている。であれば、その100人に1人が反応するポイントメニューを作れれば、三島広小路の店舗に毎日30人の顧客を連れてこれる。思い切ってやってみないか。こうした作業をマクロデータも含めて繰り返す。

この仕組みは社会的事業の効果検証にも活用できる。地域の健康増進教室に何人来ていて、教室に来る際に何人が公共交通を利用したのか。また、せっかく健康増進教室に来れても塩分の多い食事を毎日摂取していないか。医療健康、公共交通、食育など、各施策の効果を行政の縦割りを超えて数字で検証して始めて、行政施策の社会的インパクトを計測できるようになる。

デジタル庁の「Well-Being指標」を活用した取り組み

デジタル庁では、2023年度より「Well-Being指標」の調査を開始した。子育て・介護などそれぞれの町の分野別の幸福度についてアンケートを実施することにより、官民で共有すべき社会的課題の分野を特定できるようになる。

次に、それらの課題を具体的に解決するためには、市民を主体的に巻き込んでいくことが重要だ。例えば、上記のようなアプリを使って、健康増進教室の参加率、公共交通の利用率と利便性向上、食生活の質の向上など、各分野の施策に市民に積極的に参加してもらい、その活動の輪を広げていくことで始めて、医療介護費用の削減の道筋が見えてくる。上から押しつけても、参加率はあがらないし、特定の施策だけ利用してもらっても効果は出ない。医療費削減につながる施策を見える化し、市民の動きを盛り上げ、またそれを支援する社会的資金の側にも支援の気運を盛り上げていく必要がある。

申し上げたいのは、データが大事だということだ。このように、政策もビジネスもデータを活用して市場を把握し、効率よく需要を巻き込んでいかなければ生産性は上がらない。いくら、「やめるにやめられない」といっていても、最後は、立ちゆかなくなる。ぜひ皆様にもデータ活用の側面からウェルビーイングな未来を考えていただけると嬉しく思う。

パネルディスカッション「地域の未来とECの役割」

田中辰雄(横浜商科大学 商学部 経営情報学科 教授)

南雲岳彦(一般社団法人スマートシティ・インスティテュート 専務理事)

村上敬亮(デジタル庁 統括官 国民向けサービスグループ グループ長)

緩鹿泰子(宮城大学 食産業学群 講師)

若生幸也(日本政策総研 理事長兼取締役)

渡辺智暁(国際大学GLOCOM 主幹研究員/教授/研究部長)★モデレータ渡辺:本日のテーマである「消費者動向とウェルビーイングから考える地域の未来とECの役割」は、領域として非常に広く様々な議論が出ることが予想される。そこで、パネルディスカッションではテーマを大きく2つに分けて議論したい。

①地域のウェルビーイング向上

- 地域のウェルビーイング向上のためにどういった施策があり得るか

- 事業者から見るとどういった課題があるか

- その中でECがどういった役割を担うのか

②地域の収益力強化

- 地域経済が収益を強化していく上で、どういった施策やビジネス戦略があるか

- その中でECがどういった役割を果たし得るか

①地域のウェルビーイング向上

渡辺:地域のウェルビーイングの観点では、「買い物難民」の課題が挙げられる。生鮮食料品へのアクセスがしやすいかどうかで、住民の健康への影響や、自治体が負担する社会保障費にも当然差が出てくることから、それを解消するための様々な施策がある。その中でネットスーパーなどのECが果たし得る役割もあると考える。

緩鹿:近年、高齢者など遠くまで買い物に行けない人のために、小売業者による移動販売などの取り組みが地域で広がっている。しかし、移動販売はどうしても買える商品が限られる。ECではより幅広い商品が手に入るため、移動販売とセットになってうまく使い分けができると、きっと地域の人が買える物の幅も広がるのではないか。

南雲:ECやデジタルを使って生活のインフラを補うことは大切だが、これは必要十分条件の中の「必要条件」でしかない。ウェルビーイングの観点から見れば、人との繋がり、地域との繋がり、自己実現のような側面がないと、人は幸福を感じないからだ。仮にECが発達して、スーパーに行けない人への物流が便利になっても、そこに人が移り住みたいと思うかと問うと、そうではない。つまり、機能面だけではいい町にはならないことが調査で分かっている。

村上:人の幸せには、帰属感のあるコミュニティが必要だ。自分の出番と居場所が見つけられなければ、積極的に活動しようという気持ちは湧いてこない。ここで大事なのは、大義名分だけでなく、市民一人一人にとって自分に手の届く課題へと、いかに取り組みを分解していくかだ。地域のウェルビーイング向上のために何かをするときには、身近で参加しやすい具体的な課題へとブレイクダウンして、施策をもう1回組み立て直す必要がある。

若生:地域で移住者を獲得する取り組みが進んでいるが、その際にも村上さんのお話は非常に重要なポイントになる。移住者を獲得するために「子育て支援を充実させる」という自治体があるが、それをきっかけにまちへ移住した人がまちの課題に参画意欲があるかというと、ほとんどない。つまり、最初に「消費者」として来てしまったせいで、ずっと消費者として暮らしている。それよりは、手の届く範囲で移住者たちも参画できる課題を見せ、この課題にぜひ参画してほしい、皆さんに活躍の場があるという形で移住者を招き入れると、その後のまちづくりの活性化につながるのではないか。

渡辺:単に地域で協力の仕組みがあるだけでなく、協力をする側とされる側、両方の立場になることが生き甲斐になり、コミュニティを強くする仕組みにもなる部分は、とても示唆に富んだ話題だと考える。一方でECの活用やデジタル技術の活用全般では、利用者のリテラシーが問われる場面が多くある。例えば、政府の補助金を受けて作ったサービスがあまり使われない。その障壁の一つにインターフェースが難しいなどのリテラシー周りの課題もあるかもしれない。

若生:そもそも地域の高齢者の年代別に、スマホやパソコンをどの程度使っているかをきちんと調査されていない実態がある。私はまずそこからスタートすべきだと思う。その土台がないと、いくらデジタル施策を打って地域住民に広報しても普及しない。地域住民に調査し、デジタル施策として取り組めるライン・そうでないラインを可視化することが第一歩だ。また、ECサイトであればどんな年代でも比較的スムーズに使える場合が多いが、官公庁のシステムはまだまだUI・UXともに使いづらいものがある。その部分も改善し丁寧にフォローすることが必要だ。

村上:デジタル庁では、デザインや仕様の決定などの上流工程をほぼ内製化している。外注するには、やりたいことを仕様書に落とし、その先を任せることが必要になるが、やりたいことを仕様書という決められたフォーマットの書き物に落とした時点で、どうしてもプロジェクトとしての質が落ちる。内製化、アジャイル、外注先との協働作業など、まだまだ検討すべき課題が多くある。

渡辺:地域に暮らす人々が幸福を感じ、人とのつながりや地域への貢献感を感じつつ便利な生活を送るには、手の届く課題への参加意欲を高めること。そして、デジタルの普及度を明らかにしたうえで住民にとって本当に使いやすいサービスを提供することが重要だという点が伝わるお話だった。

②地域の収益力強化

渡辺:村上さんの基調講演には、地域の需要密度が縮小する中で今までと同じやり方を続けていくと、生産性が落ち賃金も下がるという、経済的に非常に苦しい局面があるというお話があった。地域の収益力を上げるには、地域外からの収入を得ることも重要となる。農業に関しては6次産業化も長い取り組みの歴史があり、農工商連携の名の下での取り組みもある。農産物に限らず、企業が海外や地域外の収益を得るためにできることとして何があるだろうか。

南雲:ウェルビーイング指標の調査を見ていると、地域の良さを地元の人が意外と見落としている例が多々ある。例えばレモンというと、従前はレモン汁が商品価値のあるものと考えられてきたが、尾道では、レモンの皮にうま味があるということに気づき、その食感やフレーバーが楽しめるケーキを作ったところ、想定外のヒット商品になっている。その土地の土壌が生み出す食文化や生活をフランス語でテロワールと言う。地域自体がそもそも持っている固有の強さに気づき、自信を持つようなアプローチが重要だ。

田中:ECサイトが始まった頃は、多くの人が「町の小さなお店も世界中に売れる時代だ」と夢を抱いた。ところがしばらく経つと、現実は大手ECサイトが伸び、小さいところは伸びない。なぜならネットで見つけてもらうのは大変であり、また信用できるかどうかも不明で、決済も面倒だということで簡単には売れないことが分かってきた。

しかし、今は少し風向きが変わった。大きなシェアを持つプラットフォームは誰にでも売れるものを扱うが、地域の力をうまく使うというシナリオが出てきた。地場産品もプラットフォームにうまく取り上げてもらえれば売れる可能性がある。そういう意味ではwin-winの関係が作れるかもしれない。大きなプラットフォームと地域の商店街がうまく関係を作れる可能性が見えてきたと思う。若生:ECサイトは選択肢が多いのが価値だが、近年はエシカル消費など消費者の意識が変わってきている。例えば、出身県の商品を優先して買いたい人がいたとして、そのニーズに沿った検索ができるようになれば、消費行動に寄り添った新しい消費の形が生まれる可能性がある。地域の産品を買いたい人に届けることをサポートする機能ができると、地域とECのより良い関係ができるのではないか。

緩鹿:東北地方では、コロナ禍によって観光客の購買が減ったお土産業において、ECを展開して経営を立ち直らせた事例がある。「かもめの玉子」で知られるさいとう製菓では、自社商品だけでなく地域内の他の企業の名産品をセットにしてECで販売した。コロナで地元に帰省できないひとや岩手県へ旅行に行けない人はもちろん、その地域を応援したい人にも届き、地域・消費者双方にとって幸福感が得られたECの活用事例といえる。

渡辺:特に食の分野では地域の良さが強く出る。土地ならではの味がうまくフィーチャーできれば、外部から収益を得る可能性が上がる。ECの活用によってそれがさらに加速できるのではないかというのが、皆さんの共通認識だと受け止めた。

収益化をする上での課題としては、ファイナンス面が挙げられる。様々な課題がある中で、特にこれは検討すべきだというものがあれば伺いたい。南雲:ファイナンスが実現するには、それ以前にその事業が儲かるという、いわゆるマネタイズが成立していなければならない。つまり、お金を借りても返せないビジネスモデルであれば成立しない。マネタイズを成り立たせるためのやり方にはいろいろあるが、プレミアム感を出すことも一つの方法だ。これは供給を絞り、安売りをせずに「これしかない」という希少価値があるものを出すこと。ファイナンスの前に、ビジネスモデルとして儲かる仕組みを作る部分にまずは集中する。その上で、ECなどのデジタル化によって収益を高める流れが必要だ。

渡辺:農業生産者が産品のブランディングや6次産業化に踏み出す際、それまでの農作物を作る作業とは全く違うスキルが要求される。組織拡大や販路の開拓、消費者に刺さるブランドの確立など、やるべき業務は多岐にわたる。その部分に農家の成長の課題があると指摘する経営学の研究も存在いるが、ぜひ意見をお聞かせ願いたい。

緩鹿:6次産業化に踏み出すのは、ある程度規模が大きくなった農家が高付加価値化として取り組んでいる。そうした中で重要なのは、消費者がどういうものを欲しいか、自分たちが作っているものが受ける層はどこか、どれだけ自分のこだわりを伝えられるかということ。今の時代は、商品の持つストーリーを重視する傾向にあるため、生産者の商品に対する想いやこだわりが消費者に受け入れられることで、ファンの増加や継続的な購入につながる。ECによるファン作りも視野に入れたうえで、生産者は6次産業化をするのが大事と考える。

南雲:会津地方を含む福島県は、日本酒で9年間連覇している。これは匠の技はもちろん、地域の酒蔵の若者たちがデータサイエンスを積極活用し、協調して「なぜ美味しいのか」をデータの観点から解析することを進めているからだと言われている。この取り組みの上に酒蔵固有のフレーバーが乗って、互いに美味しさを競い合っている。データサイエンスは「どういうものを作ると突き抜けられるのか」を考える際にも役立つ。

加えて、若者たちが「やってみたい」と飛び込んでくる産業にするために、規制改革が必要だ。6次産業もその一種だが、既得権益が守られるのではなく面白いことがやれる構造が必要だ。優れた産業に仕立てていくためには、共創を促す規制環境を作ることも大切だと思う。加えて、海外のマーケットに進出するなど、スケールを追求するためには国際経営のスキルも必要だ。これから人口が増えていくマーケットである海外で経営できる人材を育てることで、国際競争力や収益性の確保につながるのではないか。むすびにかえて:地域の未来をつくるためのツールボックス

渡辺智暁(国際大学GLOCOM 主幹研究員/教授/研究部長)

本シンポジウムでは、世代や専門領域の異なる内外の専門家の力をお借りし、領域横断的な議論を心がけた。小売、データ連携と地域経済、ウェルビーイング、プラットフォームの経済学、農、地域活性化政策、といった異なる着眼点を持ちこんでいただき、多様な課題の性質や関係について、課題への取り組み方について、縦横に議論した。理路整然と整理しやすい議論にするよりも、様々なアイディアやヒントを感じられるものにすることを目指したこともあり、この報告書でお届けできるのはその一部に限られる。イベントの内容は動画でも公開するので、より豊かな内容はそちらに譲ることにしたい。

ECとの関係からは特に2つの側面に着目した。ひとつは地域の住民にとっての意味として、地域の小売店舗だけではアクセスできないような多様な商品やサービスに入手できる可能性があること。ここには買い物弱者問題も含まれるが、よりポジティブな、自分らしいライフスタイルやニッチな趣味を追求できる可能性なども含まれるだろう。もうひとつは地域の事業者と経済にとっての意味として、地元の産品を域外に提供するチャネルとしての活用がひとつだが、ネットスーパーのように少子高齢化社会の文脈で期待される事業形態も含まれる。

地域の課題は奥深さや多様性を帯びていることが多く、本シンポジウムの議論・内容もそれを反映したものになったと考えている。特定の小さな課題、例えば買い物弱者の課題に着目して、ここを変える取り組みさえすれば、それですべてが上向く、というような課題が見当たらなかったり、その小さな課題を一つ解消するにも、小売り、交通、高齢化に伴う身体動作(移動や運搬)の困難化、ICTリテラシーや端末の利用率、店舗とECの影響関係、介護保険制度上点数がつく行為とそうでない行為、域内の事業者の連携可能性、人材の確保、といった広い範囲の課題と併せて取り組む必要があり、奥が深い。そして、そのように様々な課題が関連しあっていることもあって、解き方についても様々な考え方があり得る。買い物弱者問題に取り組むにあたって移動販売がよいのか、買い物代行がよいのか、EC利用支援がよいのか、最適な組み合わせがあるか、といった問いを立てても簡単に議論が解決するとは限らない。部分的には、地域ごとに最適解が違うという地域の多様性に起因するが、部分的には、明らかに優れた解き方が一つに絞れないような課題が多いことに起因しているように思われる。

村上氏の議論する人口減少下での生産性維持・向上についても、データ連携を実現すればすべてが解決するわけではない。金融をめぐる分断や地域の人材など、併せて取り組むべき課題がある。データ連携のような取り組みになると、その成功がもたらす効果が地域に関わらず単一であるというわけでもなく、様々な産業に存在するデータ連携関連課題の内どれにどの程度取り組むかを考えることも重要になる。また、地域の目指すべきウェルビーイングは全国同一ではないことからも、課題への望ましい取り組み方がおのずと多様なものになる。

そういった課題については往々にしていくつかの具体的な事例を細かく議論していくことや、厳密な定義やパターンの定式化ではなく、特効薬や万能薬ではないが場合によっては有効なことがある様々な取り組みについての議論が有効なことがある。言い方を変えるなら、普遍的にあてはまるパターンの定式化や厳密な正解ではなく、対応策のツールボックスや引き出し、経験値や発想を豊かにしていくことで有効な取り組みができるようになるところがある。データ活用やウェルビーイングはもちろんのこと、出番と居場所、風土に根差した地域特性(テロワール)、ファイナンス、インターフェースの設計、生産者の想いやストーリー、などこの報告書でも収録した着眼点にはまさにそうした引き出しとしての役割が期待できるだろう。このような議論に参加してくださった登壇者、参加者のみなさまと、協賛してくださったアマゾンジャパン合同会社に感謝し、本シンポジウムが地域の未来に関わる様々な人の助けになることを願いつつ、本報告書のむすびにかえたい。